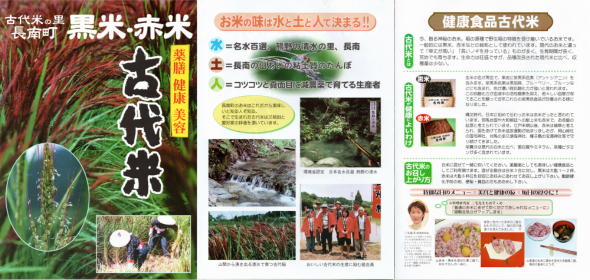

長南町古代稲生産組合のホームページへようこそ

古代稲とは、私たちの祖先が栽培していた、いわば「古代の稲の品種」が持っていた特色を色濃く残した稲のことです。 種類として黒米・赤米・緑米のような色素を持つ米や、香り豊かな香米を含めることもあります。

長南町の山内地区では平成9年から古代稲の栽培が始まりました。

当時、山内地区の活性化を目指す活動を始めることとなり、古代米の生産に取り組むこととなりました。

古代米との出会いは、初代組合長の石井氏が茂原市で栽培していた古代稲の美しい穂波を見て感動し、地区内外の有志8人と「長南町古代稲生産組合」を立ち上げ、黒米のほか赤米、緑米など12品種の古代稲を約80アールで栽培していました。

「古代稲」といっても稲なので、栽培の基本は通常の白米の育て方と違いはありませんが、一般的に生命力が強く、荒れ地で無肥料・無農薬でも丈夫に育ち、干ばつや冷水にも強い性質を持ちます。

しかし、収穫する頃に、モミがひとりでにこぼれ落ちやすく、背丈が伸びるため倒れやすい、収量も品種改良された現在の米に比べて、収穫量が少ないという欠点があります。

栽培のうえでは、肥料は通常の栽培の半分以下にしたり、密植を避けるなどの工夫が必要です。農薬が残留しやすい糠が持つ機能を生かした稲ですから、低農薬で栽培する必要もあります。

また、一般の稲と同時期に栽培すると一般のコメに影響を出す恐れがあるため時期をずらして栽培し、一般米に混入しないように、農機具類も別にしなければならないなどの苦労もあります。(一般米に黒米が混じると異物が混入しているように見えてしまうため)

普通のお米と何が違かというと。色素が入っていることと、ビタミンやミネラルの含有量が多いということでしょう。

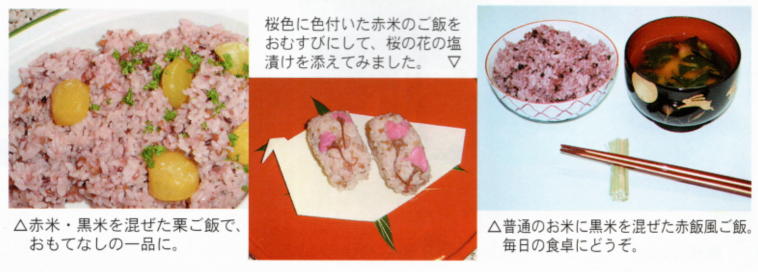

古代稲からとれる古代米は、玄米の色が鮮やかなことから赤飯、お粥、餅、おにぎり、おはぎ、煎餅、などに適しています。

また別の大粒多収の黒米では、酒や味噌などへの加工用としても利用されているようです。