長南町古代稲生産組合

古代米のおいしい食べ方

古 代 米 ; 黒 米 |

|---|

|

紫黒米や紫米ともよばれていて、炊き上げると濃い色の赤飯の様な色合いにな ります。 普段食べている白米に黒米を混ぜて炊く方法が最も適しています。 黒米は一粒一粒にしっかりと噛み応えがあり、プチプチモチモチした食感が楽し めます。 餅文化が多く浸透している日本人にとって、非常に食べやすいお米だと言われて います。 【配合量の目安】 白米3合に対して、黒米大さじ1〜2杯位の割合が目安です。 【黒米の炊き方】 黒米は水でさっと洗い、炊き始める前に2時間程度に水で浸けておくと、より美味 しく召し上がれます。(色素が落ちないように軽く洗う) 黒米は玄米なので、白米よりも水が浸透しにくい性質が有るためです。 白米に混ぜて炊く場合は研ぎ終わった白米に、水に浸けておいた黒米を混ぜ て、いつもお使いの炊飯器で炊いてください。 炊き上がり後は、15分間程蒸らすとふわっとした食感に仕上がります。 |

|

| |

||

古 代 米 ; 黒 米 で お 餅 |

|---|

▼もち米に黒米粉を混ぜます。

▲餅つき機で餅がつきあがる様子です。  古代米餅の完成です。 |

白米と混ぜて炊いた時と同様の色合い、鮮やかな赤紫色の餅になります。 但し、黒米は玄米のためそのままもち米と混ぜてふかして搗いても、黒米の触感 が残ってしまいます。そのため黒米は一旦すり鉢等でコナ状にすり潰してから、も ち米に混ぜてふかして搗いてください。 【配合量の目安】 もち米5合に対して、黒米大さじ5〜6杯位の割合が目安で、6%弱程度の重量 の黒米粉を混ぜると良いでしょう。 【黒米の搗き方】 黒米は一旦すり鉢等でコナ状にすり潰します。 出来上がった黒米粉は、黒米粉の8割程度の重さの水で軽く練ります。 水を切ったもち米に軽く練った黒米粉を混ぜて蒸し器で蒸してください、蒸す時間 は通常の蒸し時間です。 蒸しあがったら餅つき機で通常の餅つきをしてください。 鮮やかな赤紫色のもちが出来上がります。 |

|

| |

||

古 代 米 ; 赤 米 |

|---|

|

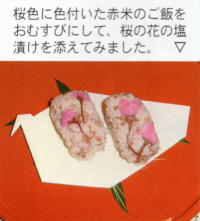

赤米は同じ古代米である黒米に比べ、お米につく色が薄いのが特徴です。 きれいな桃色を出すにためは、お米に対して15%程度の赤米を混ぜると良い でしょう。 【配合量の目安】 白米3合に対して、赤米大さじ4〜6杯位の割合が目安です。 【赤米の炊き方】 お米を洗った後に、赤米を加え静かに混ぜ合わせます。 水加減を量る。粘りが出るため、水加減は白米のみの炊飯時と同様で構いませ ん。 何度か炊飯してお好みの水加減を決めてください。 夏場:30分 冬場:60分程を目安に水に浸します。 炊き上がりのムラを避けるため、炊飯前にもう一度静かに混ぜます。 炊飯後の蒸らしが終わったら、すぐに撹拌をします。釜全体をきるようにしてこま めにほぐし、ごはんの粒に空気を当て、歯ごたえを作ります。 |

|

| |

||