さて、方言の話。

Wikipedia で「宮崎県」を調べると、例の「どげんかせんといかん」が取り上げられている。俺の周りでも、今回の宮崎出張の話をすると、正確に覚えてなかった人も多かったが、ほぼ全員がこれを口にした。

この言い回しは県南部の諸県 (もろかた) のものらしい。諸県は、薩摩藩だった地域であり、鹿児島弁に似ている。

で、宮崎市を含む県北部は日向方言なのだが、そちらでは「どんげ」。浅香唯も「スケバン刑事」でそう言っていた。日向の人たちは違和感を持ったのではないか。

宮崎と言えば「だれやめ」。

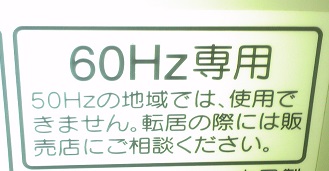

これは、こないだ情報処理技術者試験を受けたとき、通り道にある飲み屋の前で見つけた写真である。

「だれやみ」「だれやめ」というのは晩酌のこと。

「だれ」は「だるい」で疲労感を指す。それをやめる、ということから来ている。

実はだいぶ前に鹿児島の言葉として紹介している。

Google で「だれやめ」を入力すると後続の検索キーワードとして「鹿児島」が出てくる。「京都」「渋谷」「仙台」なども出てくるが、それで検索すると各地にある鹿児島や宮崎の料理店が出てくる。京都などで言うわけではない。

宮崎では、仕事が終わってから同僚と飲みに出かけたとき、「だれやめ」を使った看板を見かけたが、“Dareyamy's”というのもあった。洒落だからいいんだが、もし英語として読んだら「デアヤミィ」になると思われる。

二泊三日だったのが、昼は三食ともチキン南蛮を食った。特に鶏肉が好きなわけではないのだが、まぁ、どうせなら、と思って。それぞれの店によって少しずつ違うのは分かった。

にしても、鶏一羽分くらいだろうか、その胸肉にタルタルソースをドバっとかけるんだから、かなりのカロリー、かなりの油 (脂) だよなぁ。

なんで「南蛮」なのかというと、南蛮酢を使うから。確かに、ちょっと酸味がある。ひょっとしたら暑い地域で食欲を起こすための工夫なのだろうか。

さて、「南蛮」が唐辛子のことを指す地域もある、ということを知っている人は多いであろう。

では、これはなんであろう。

これは、駅ビルにある「豊吉うどん」で買ったものである。

立ち食い好きとしては素通りできないので、ホテルの無料朝食をスキップして食いに行った。うどんはこしがなく、ずるずると飲み込めそうな感じで、しかも北国の人間からすると超薄味。好きか、と聞かれると躊躇してしまう。

「てんぷら」とあるのは、エビや野菜に衣をつけて揚げたあれではなく、魚のすり身を挙げたもの。我々の感覚で言うと「さつまあげ」である。

食券自販機には、それや「たぬき (揚げ玉)」「きつね (油揚げ)」「山菜」の下に「こしょう」と書いてある。これが何だかわからない。

となりにあるのは「みそ」である。で俺は、「おにぎりの種類に違いない」と見当をつけた。

味噌を塗ったおにぎりは珍しくない。で、宮崎では辛味をもった何かを「こしょう」と呼んでおり、“pepper”以外の何かがおにぎりに塗られている、あるいは、辛味のある植物の葉を刻んだものが入ってるとか、そんなことを想像してボタンを押した。

で、おばちゃんがよこしたのがこの袋。唐辛子やん。

まぁ、「宮崎では辛味をもった何かを『こしょう』と呼んで」いる、というのは当たったわけだ。

となると、横の「みそ」のボタンは、みそ自体を買うためのボタンであろう。そのうち試してみたい。

ネットをふらふらしてたら、面白い表現を見つけた。

「びっきょ部」

中学高校の話で「帰宅部」、つまり、部活動をやってないことを言う。授業が終わったら帰るのを蛙にひっかけて「びっきょ部」としたのであるらしい。

面白い。ほかの地域で同じようなことをしてないかと思って、蛙の俚言形をいろいろ Google に突っ込んでみたが、残念ながら見つからなかった。

さて、二週にわたって宮崎市の話題を紹介してきたが、出張の目的を書いていなかった。

このたび、宮崎市に転勤することになった。今回の出張はその準備である。

当然、引っ越しなんかもあってバタバタするし、この文章を書くための資料を持っていけるのか、って問題もあったりして、これまで基本的に毎週日曜日に記事を公開してきたこのホームページ、そのあおりで一・二週ほど休みをいただくことになるかもしれない。