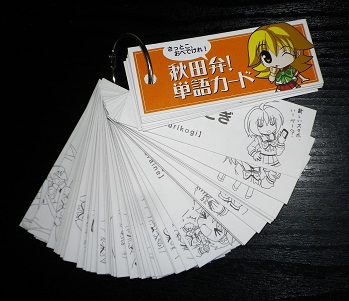

何度か紹介している、『あきた4こまち!』などのこばやしたけし氏の、えっと…グッズ。

見ての通りの単語帳。作ったのはくまがい印刷*1で、奥付も ISBN もないから「本」ではない。本屋でも売ってるが、各種メディアではお土産品という紹介もされている。前書きの部分にも (本じゃないんだけどね)、「言葉のお土産」てなことが書かれている。

土産物を売ってるような場所に行く機会がないので、そういうとこではどんな感じで売られてるのかは不明。

俺が買ったのは本屋だが、ご当地ものというくくりで、赤坂憲雄氏の本や、司馬遼太郎の『街道をゆく』の東北あたりの巻と一緒に並べられていた。

というようなわけで、いくつか単語を拾ってあれこれ書いてみようと思う。

トップは「あいー」。呆れたときに出てくる間投詞。

という表記になっている、ということはこの単語カードはヘボン式ローマ字で書く、ということになる。

ローマ字表記がヘボン式と訓令式とあることは知ってたが、Wikipedia で確認してみたら、思ったより混乱状態である。確かに、駅名なんかどっちとも違うなぁ、とは思っていた(たとえば、神保町が“Jimbochou”と、‘b’の前だから‘m’、と英語風になっていることがある。「保」が“bo”で「町」が“chou”なのはどういう理屈だろう。旗本の神保氏からきている、という語源意識?)。

以下、「あらげる (暴れる)」「あんべわり (状況が悪い)」「いがった (よかった)」と続く。用例は「機嫌悪いからって、あらげるな」「道がぬかるんで、あんべわりーな」「テストが赤点で無くて、いがったー」と、ちょっと秋田弁色抑え目である。もうちょっと発音に忠実に書くと「機嫌わりがらって」「道 (みぢ) ぬがるんで」「テスト赤点 (あがてん) でねくて」となる。よその土地の人が買っていくことを考慮したのか。小さいから、全体の訳は載せづらいだろうし。

単語帳だからか、語釈は一語で行われている。

「うだで」が「不快だ」になっているが、「うだで」はもうちょっと守備範囲が広い。嫌悪感、近寄りたくない、という感じなども含む。ここでは「学校のテストがつづく状態」を例に挙げているが、『語源探求 秋田方言辞典 (中山健、秋田協同書籍)』は「車にひかれた動物の死体」も挙げている。

「えふりこぎ」は「いい格好したがり」だが、イラストではユリが新しいスマホを自慢している (上の写真でちょっと見えている)。

これ、ちょっと違和感がある。辞典の語義を上げてみる。