今週は耳の話。

単純に「耳 AND 方言」でググっても目を引くような記事は出てこない。

いつかも書いたが、目には「まなぐ」、おでこには「なずぎ」のような俚諺形があるのに、耳にはない。

「まなぐ」は「まなこ」の変化したもので、これはどうやら「目」よりも古い言葉らしい。「なずき」も「脳」という意味の古い語なのだが、そういう語があるかどうかの違いなのかもしれない。類語辞典で「耳」を引いてみても、「耳殻」「外耳」のような別の語しか見当たらなかった。

まずは「猫耳」。もう一目見ただけで、ググったときのノイズの多さが想像できる。

正直、本当に方言? と思ったのだが、北陸放送内の「典子のそこやとこ」に、金沢大学の加藤和夫教授のコメントが掲載されている。法水正文という医師が全国的な調査をしたことがあるらしい。それには、北海道の表現として「ネコミミ」があるそうだ。

別の記事に寄れば、猫の耳が湿っていることからの連想らしい。

耳垢が乾いているか湿っているかについては、東西差が見られるということを聞いたことがあるのだが、さっきの記事に寄れば、「乾いた耳垢」を示す言葉にはさほどのバリエーションがないのに対して、「湿った耳垢」は数が多い。これは、「湿った耳垢」が珍しいものだったから、という説明がされている。

ということは、東日本、もっと言えば北日本ってのはやっぱりマイノリティってことなのだなぁ、と思った。

耳が聞こえないことを、東北南部では「耳きんか」と言う。

これを見て、昔、「みみきかんじ」という表現があったことを思い出した。おそらく子供のとき以来だから数十年ぶりである。えらく新鮮な感じ。

子供の頃に使っていたので、「じ」は「児」かと思ったが、『秋田のことば (秋田県教育委員会編、無明舎出版)』は「聞かない」という意味の「聞かず」であるとしている。

これは差別語的な使われ方をした、取り扱い注意の語であることは言っておく。「聞こえない」状態なのに、「聞かない」という形であることもその証拠ではないだろうか。俺も人を罵倒するときに (子供のことなので、相手の聴力とは無関係に) 使っていたような記憶がある。

「耳きんか」について触れた記事を読んでいると、かならずしもそうではないようなのだが、意味からして、そういう風に使うことができる語である。

で、なんで急に耳の話をしだしたかと言うと、こないだ耳鼻科に行ったからである。

唾を飲んだときや、口を閉じてげっぷを我慢したとき (ダイバーがやる「耳抜き」と同じことになる) に響く音が、右に比べて左側が明らかに大きい、という状態になった。これが一ヶ月前。

それだけなので放っておいたら、今度は階段を下りるときに足音が直接、左耳に響くようになった。これも、いつもというわけではないので、やはり放置したのだが、気になって調べてみたら、滲出性中耳炎だとそんなことになるらしい、ということがわかった。

それでも、痛くも痒くもないし、聞こえづらいというような症状もないので放っておいたのだが、その内、頭を動かすと左側でゴソゴソと音がするようになった。これはさすがにうるさい。

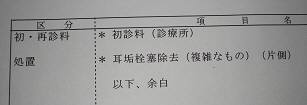

滲出性中耳炎だと、中耳に溜まった液体を抜く必要がある。小さい穴を開けて吸引するらしいのだが、面倒なことにならなきゃいいなぁ、と思いながら医者に行った。

さて、原因は何だったか。

耳垢である。耳垢が鼓膜に付着していたらしい。

これはさすがに情けなくて医者の顔を見られなかった。耳垢って。

いや、以前から、乱暴な耳掻き作業や太い綿棒を使ったせいで、耳垢を奥に押し込んでしまう人が少なくない、ということは聞いていたのだが、まさか自分がそんなことをしているとは思わなかった。

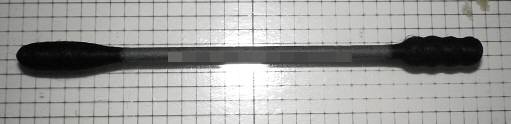

で、人のせいにするわけではないが、この綿棒が原因ではないかと思っている。

(格子は 2.5mm 幅)

右側、山があって耳垢を掻き出すのに便利そうだが、逆に作用すれば、耳垢を効率的に押し込むことになる。

幸い、残りは数本なので、次はもっと細いのを探そう。医者の中には、子供向けが丁度いい、と言っている人もいる。

因みに、\1,110-