森吉紀行、二回目。

二日目は、根子

(ねっこ) という集落へ。

幹線道路との接点は一本の細い道だけ、という小さな集落。平家もしくは源氏の落ち武者が開いたとも言われている。たとえば「根子番楽」には、能楽以前の要素が残っており、非常に古い時点で分岐した証拠とされている。

昔は山道を回るしかなかったそうだが、今は、すれ違い用退避エリアが二つある一車線のトンネルで向かう。

「隠れ里」みたいなことを言われたりもするが、家が密集して田畑があり周囲を山が覆う、ある種「日本の田舎」の典型みたいな雰囲気もある。連泊・貸切型の宿、「二又荘」というのもあるので興味のある方はどうぞ。

で、そのチラシに載っていた方言をいくつか。隠れ里だからといって、根子特有の表現が載っているわけではないようだ。

「

おどがる」は「

目を覚ます」。『語源探求 秋田方言辞典 (中山健、秋田協同書籍)』は「驚く」との関連で説明しているが、「

おどかる」という言い方もある由。

「

ごめめぐ」は、『秋田のことば (秋田県教育委員会編、

無明舎出版)』は「文句を言う」、『語源探求』は「小言を言う」としている。「文句」と「小言」は違うと思うんだが…。

「

かぷける」は食べ物がかびること、「

あめる」は食べ物が悪くなること、細かく言えば、腐ることであろう。

これは料理で、「

ナッツ」。舶来の豆類ではなく、キノコ、ミズ、キュウリ、シソ、ニンジン、トウガラシを刻んで塩、麹、味醂で味付けしたもの、だそうな。ちょっと想像がつかないが、なんか津軽の「けの汁」を想像させる。なんで「ナッツ」なんだろうナツ。

「

すやっこ、

しゃっこ」は、レシピが複雑なので端折ると、ダイコンとニンジンは千切り、水気を切った豆腐、キクラゲ、干し柿、栗に、すった胡桃、塩、素、砂糖で味付け。これも想像がつかん。仏事とか人寄せで食うらしい。「酢和え」とも言うそうだ。

「ほうびき」という遊びがあるそうだが、「宝引き」じゃないのかな。何本も紐を束ねたクジみたいいなもの。チラシでは、当たりの印として五円玉を使うらしいが、これを「ドップ」という由。

なんじゃそりゃ、と思ったが、「

GLNからこんにちは『補筆鹿角弁考』」に、「宝引き」そのもののことを言う、という

データがある。

面白いのは、「

にゃ」。

「

にゃーな」は、落胆したときなどに使う間投詞らしい。「なんだよー」みたいな感じか。

「

にゃにゃにゃにゃ」は、驚いたとき、呆れたときの間投詞。これは耳にしたことがある。驚き具合でいくらでも伸ばせる。

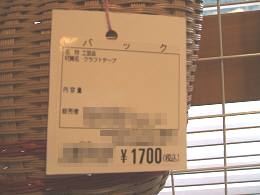

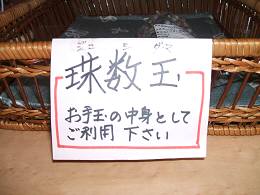

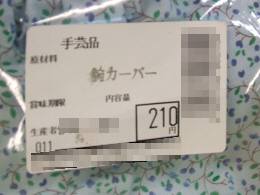

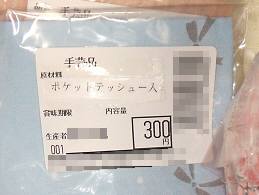

道の駅には、近隣の人がものを売るスペースがある。一人一個、てな感じで大きな籠が割り当てられていて、食い物だと作った人の写真が貼ってあったりする。

その商品名いくつか。

別に、ケチつけてるのではないんだけどね。こういう間違いはよく目や耳にする。

「数珠」の「ジュシ」はひょっとしたら方言かな、と思わないこともない。

あれこれまわって最後は、田沢湖の「茶たての清水」。まぁ、平たく言えば湧き水で、佐竹の殿様が茶を淹れる (淹れさせる) のに使った、という名水。その看板。

「

みづのえぎ」と読めばダブル ミーニングになる。秋田じゃ四つ仮名は区別しないから問題なし。

こういうところに行くとポリタンクを山ほど持ってきて、人が後ろで待ってるのも気にせずに水を汲んでるのがいるが、あれってどういうんだろうね。まさか水道料金を払えないほど困窮しているわけでもあるまい?

しかも、殺菌してないからすぐに使い切らないとまずい (これもダブル ミーニング) はず。

大体、名水をポリタンクに入れてるって時点で間違ってるよな。