|

|

右門の企画・活動などの記録・紹介です。 筆耕・企画に戻る

活動記録 index に戻る

●明治大学リバティ・アカデミー

※『落語の世界』『落語と江戸太神楽曲芸』の記録・報告の公開につきましては

明治大学リバティ・アカデミー事務局の許可をいただいております。

写真、記載内容等の無断転用はご遠慮願います。

●落語の世界

2006年4月22日~7月22日(毎月第四土曜日、13:00~15:00)

明治大学リバティ・アカデミー/教養・文化講座

コーディネーター、西山春文(明治大学商学部教授)/講座案内人、橘右門

※講義と実演

|

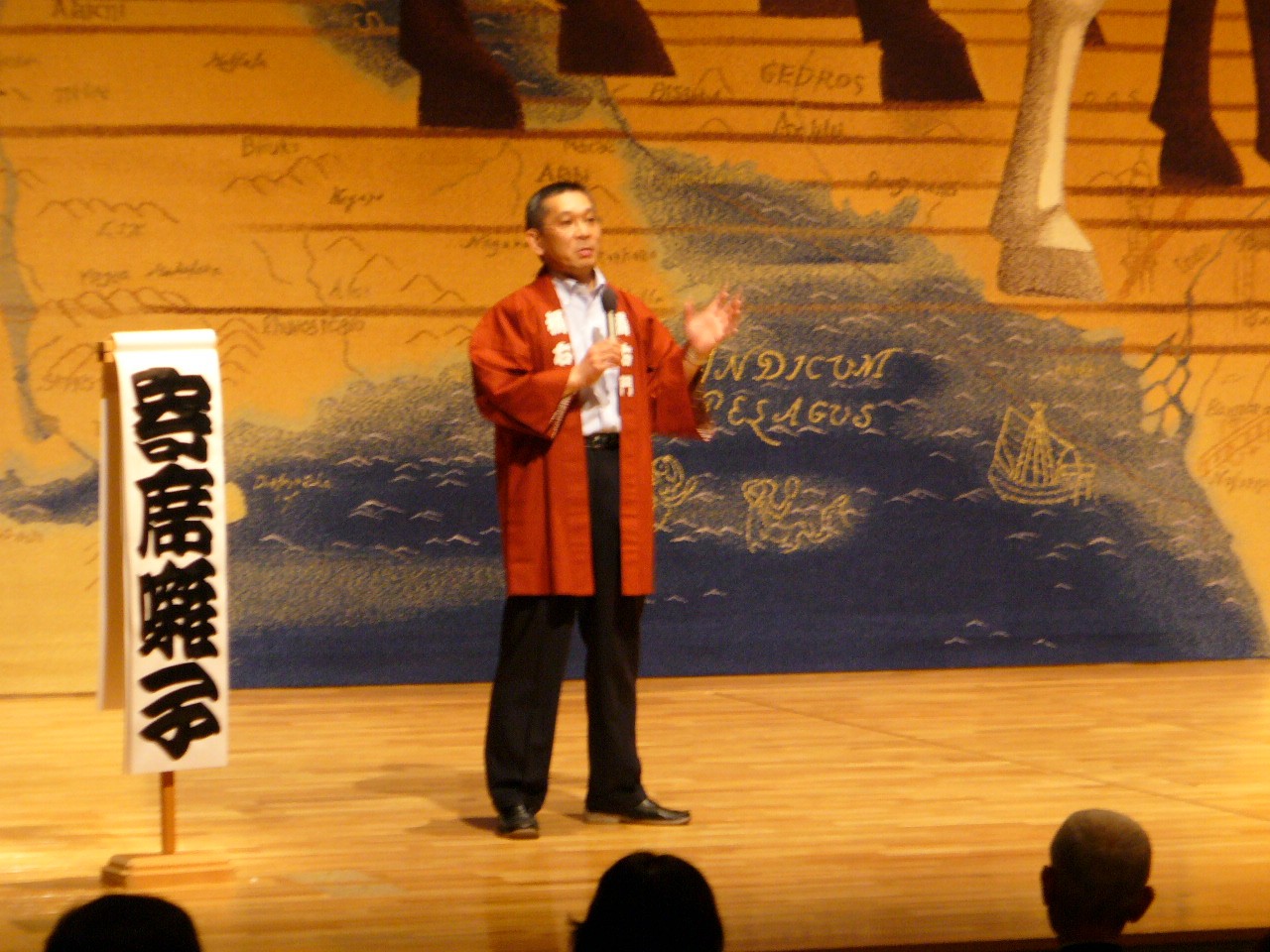

①4/22 落語の楽しみ方 |

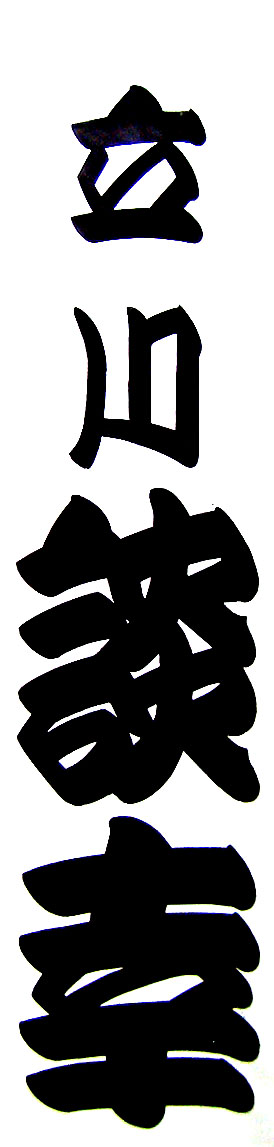

立川談幸(落語立川流真打) |

|

②5/27 寄席文字の魅力 |

橘 右門(橘流寄席文字書家) |

|

③6/24 落語家の系譜 |

橘 左近(橘流寄席文字書家、落語家系譜研究家) |

|

|

立川吉幸(落語立川流) |

|

④7/22 新宿末廣亭の今昔 |

北村幾夫(新宿末廣亭席亭) |

|

|

立川松幸(落語立川流) |

●7月22日、新宿末廣亭の今昔

|

|

|

|

『新宿末廣亭の今昔』講義と落語口演。

(写真は、末廣亭席亭・北村幾夫氏講義の様子/

撮影:明治大学落語研究会)

今回は『落語の世界』の締め括りの講座となります。

新宿末廣亭のお席亭、北村幾夫氏をお迎えして『落語の世界』の締めに相応しい講演を行っていただきました。僭越ながら右門が聞き役として、お話しを伺いながら進行をさせていただきました。

①末廣亭の今、寄席興行、②、末廣亭の歴史と歩み③末廣亭の思い出、④ これからの寄席へと、豊富な画像資料も多用しつつ、講演は進行していきました。

※受講生の方は、受講された講座についてのご感想などをお寄せ下さい。

ご連絡はこちらから  でお願い致します。 でお願い致します。

|

|

|

|

|

|

落語の世界の象徴、寄席興行とは・・・

末廣亭の歴史から現在までを写真と共に説明。

事前にお寄せいただいた受講生の皆様からのご質問へのお答え

も交えながらお話しいただきました。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 昭和29年(戦後再開8年後) |

現在の外観 |

|

|

| 平成の大改装 |

改装後、現在の客席 |

※記述内容・写真等の無断転用はご遠慮願います。

|

|

|

|

|

|

|

落語口演

立川談幸師匠の一番弟子、立川松幸さんによる落語口演。

(演目:手紙無筆) |

|

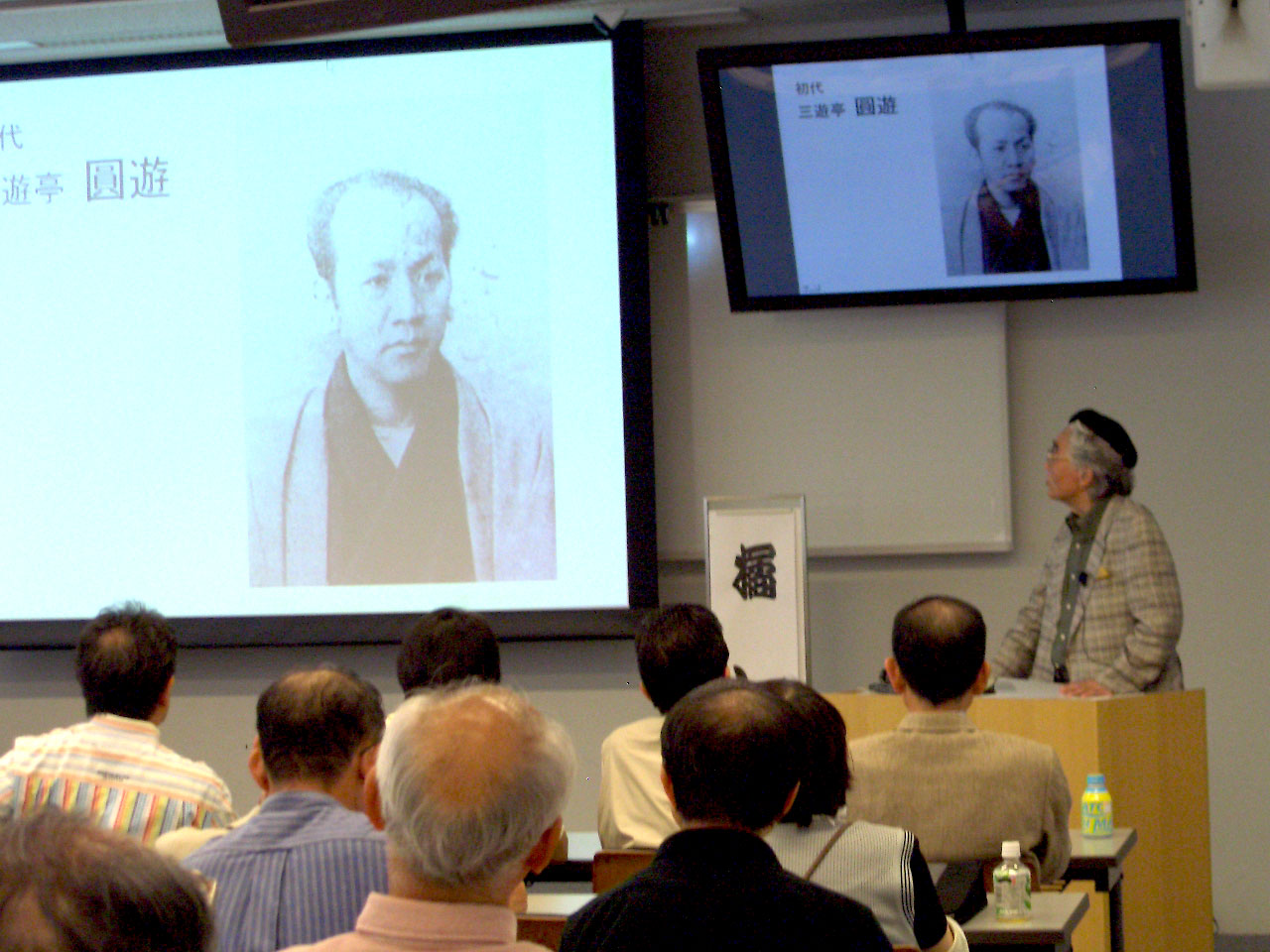

●6月24日、落語家の系譜

|

|

|

|

『落語家の系譜』講義と落語口演。

(写真は、橘左近師匠講義の様子/撮影:明治大学落語研究会)

今回より『落語の世界』の後半の講座となります。

江戸の頃より落語家は師弟関係の継承によって現在に至っています。 元を辿れば落語家中興の祖(江戸、上方、京都に大別されますが)に行き着く筈です。職業的な落語家が登場してから300年以上、全てを遡り、明らにすることは至難の作業と言えます。その落語家系譜研究 では第一人者の橘左近師匠をお迎えしました。①ご自身の近況、②落語・系図研究のきっかけ、③系図の調査研究の苦労、④具体的系譜の説明、⑤貴重な写真による懐かしの噺家へと、豊富な画像資料も公開していただきながらの講義でした。

※受講生の方は、今後の講座内容に関するご質問、ご要望など、

また受講された講座についてのご感想などをお寄せ下さい。

ご連絡はこちらから  でお願い致します。 でお願い致します。

|

|

|

|

|

|

貴重な噺家写真を公開

①圓朝系、②柳派、③落語協会とそれぞれを写真で紹介。 |

|

|

|

|

|

落語口演

立川談幸師匠のお弟子さん、立川吉幸さんによる落語口演。

(演目:家見舞) |

|

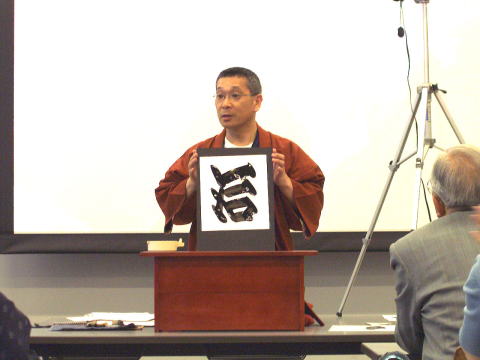

●5月27日、寄席文字の魅力

|

|

|

|

『寄席文字の魅力』と題して講義と筆法実演を行いました。

(写真は、講義後の筆法実演の様子/撮影:明治大学落語研究会)

明大リバティ・アカデミーの最新教室設備を活用し、効果的な講義、実演を実現することが出来ました。プロジェクターによるスクリーン投影はじめ、教室中央、左右に懸架されている大型画面も活用し、講義内容、資料を十分ご覧いただける環境の中で講義をさせていただきました。江戸文字四体(勘亭流、相撲字、寄席文字、江戸文字)の違い、寄席文字の発祥、ビラ字から寄席文字までの変遷、寄席文字の現在などの講義の後、筆法実演となりました。

(家元・橘右近師匠直筆、新宿末廣亭看板の実物を掲示しました)

※受講生の方は、今後の講座内容に関するご質問、ご要望など、

また受講された講座についてのご感想などをお寄せ下さい。

ご連絡はこちらから  でお願い致します。 でお願い致します。

|

|

|

|

|

|

筆法実演、リクエスト文字筆耕

スクリーン、大型画面で筆耕の様子をご覧いただきながら独特の筆法を説明しました。後半はリクエスト文字の筆耕も行いました。

写真はリクエストをいただいた『明治の治』。リバティ・アカデミーならではの文字、光栄です。実演終了後には多くのご質問もいただき受講生の皆様と有意義な時間を過ごすことが出来ました。

|

●4月22日、落語の楽しみ方

|

|

|

|

定員を80名に拡大し満席での幕開けとなりました。

開催に先立ち事務局の開講挨拶、コーディネータの西山春文教授

の挨拶の後、 講座案内役の右門から今後事前質問を受付る主旨

を説明致しました。

※受講生の方は、今後の講座内容に関するご質問、ご要望など、

また受講された講座についてのご感想などをお寄せ下さい。

ご連絡はこちらから  でお願い致します。 でお願い致します。

画面に映し出された「落語の楽しみ方」講義項目に沿って下記内容

が説明されました。

・落語の歴史・落語家の団体・階級とその基準・落語の演技法

〝落語の演技法〟の講義の後、休憩を挟み落語口演となりました。

|

|

|

|

|

|

落語口演

教室が落語会の雰囲気へと替わりました。満員御礼申し上げます。

〝落語の演技法〟の講義内容が十分反映される演目が口演され

ました。40分間の落語鑑賞となりました。(演目:井戸の茶碗) |

|

●落語と江戸太神楽曲芸

2006年4月15日(土)、14:00~16:00

明治大学アカデミーホール/明治大学リバティ・アカデミー開講式・開講記念講座

『落語と江戸太神楽曲芸』番組

|

1)寄席囃子(解説と実演) |

三味線/鶴田弥生、太鼓/立川松幸、解説/橘右門 |

|

2)江戸太神楽曲芸 |

鏡味仙太・仙次 |

|

3)落 語 |

柳家花緑 |

※写真撮影/明治大学リバティ・アカデミー事務局(不許無断転用)

|

|

|

|

寄席囃子解説・実演

一番太鼓から、二番太鼓、地囃子(米洗

い)、出囃子(老松)、追出し太鼓まで

を解説と実演で紹介致しました。

|

先ずは一番太鼓から。

ドン・ドン・ドントコイ・・・

|

|

|

|

|

鏡味仙太・仙次さん

伝統の江戸太神楽曲芸。至芸の数々が

披露されました。

開講式に相応しい華やかな舞台となり

ました。 |

柳家花緑師匠

落語研究会の話題から始り、落語の世界

へと引き込んでいただきました。

本ホールに於ける初の落語口演でした。

演目は『 明烏 』

|

|